Lo único que se me ocurre para explicar la inmediatez es que Miguel Machesich recibe alertas de Google cada vez que aparece algo nuevo sobre Quemú Quemú en la Web.

Lo único que se me ocurre para explicar la inmediatez es que Miguel Machesich recibe alertas de Google cada vez que aparece algo nuevo sobre Quemú Quemú en la Web.

Entonces, ni bien escribí el post anterior se comunicó para contarme que tenía más información, que Quemú Quemú es su pueblo de nacimiento, que había escrito algunos artículos sobre el monumento para el diario La Reforma de General Pico.

Rápidamente, lo invité a contar algo para Viajes Libres, y esto es lo que escribe el periodista pampeano, que hoy vive en Chubut.

Siempre me intrigó esa elevación provocadora que apareció hace más de 40 años en medio de la llanura, muy cerca de mi pueblo natal. La búsqueda de las razones y anhelos de sus realizadores, sin embargo, se oscureció también siempre. Las voces críticas, con diferentes fundamentos, que fueron desde lo práctico a lo ideológico, desde el humor a la extravagancia, se impusieron al silencio de los reales protagonistas y no respondieron a lo esencial.

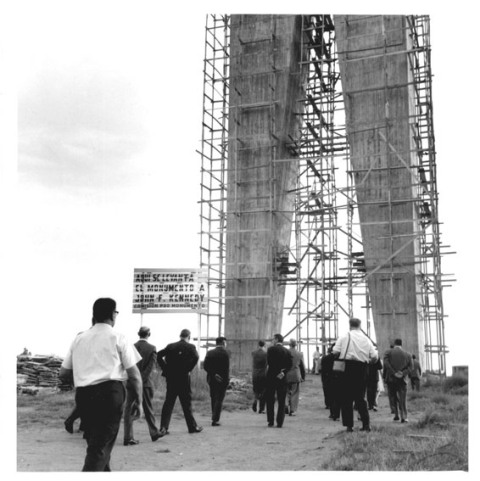

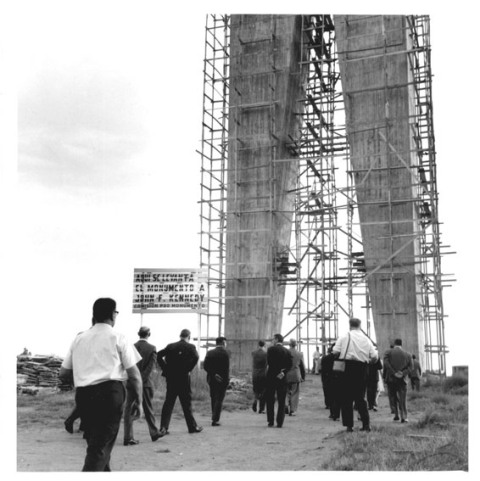

¿ Qué llevó a la construcción de esa mole de cuarenta metros con una simbología extraña, con una inscripción en su cúspide sólo descifrable desde al aire, muy cerca del ingreso a Quemú Quemú, en La Pampa? ¿Qué dicen hoy aquellos jóvenes, autodefinidos como “entusiastas e irresponsables”, sobre lo que hicieron? ¿Qué significa hoy ese monumento a un joven presidente norteamericano, de origen católico y víctima mortal de un atentado de raíces oscuras que despertó un generalizado pesar?

Esa búsqueda me llevó a Fernando Demaría, poeta y filósofo, descendiente de las familias ligadas con el origen de ese pueblo pampeano y principal actor de aquellos momentos, vividos en la esplendorosa década del ‘60.

“Uno está inmerso en circunstancias históricas y esa circunstancia histórica nos reveló la pérdida de John F. Kennedy en ese momento. Creo que surgió como una gran nostalgia por una personalidad eminente que había desaparecido, una atmósfera colectiva de pesar por lo que había sucedido. Notar como reaparecían las fuerzas retrógradas y del mal, cortando una vida ilustre y progresista. La inspiración para mí fue de origen colectivo”, me contó una tarde en su departamento en Buenos Aires.

“Para nosotros John Kennedy era una expresión de una nueva conciencia. Hablábamos de una nueva conciencia que, además, es una idea que se remonta hasta San Pablo. En sus Epístolas se habla de que hay que desvestirse del hombre viejo y asumir el hombre nuevo. A veces uno percibe en la evolución humana la necesidad de que surja una nueva conciencia, algo depurador. Y Kennedy representaba eso: la posibilidad de una depuración del espíritu colectivo, de la historia en ese momento”, agregó.

Los pormenores del acto inaugural con un célebre discurso del reconocido crítico y periodista Rafael Squiru, por entonces Director de Asuntos Culturales dela Organizaciónde Estados Americanos (OEA), confirmaron esta visión.

Aquel 29 de mayo de 1967, Squirru había iniciado su provocativo discurso reivindicando a los indios. “Hay todavía mentalidades en la Argentina que se enorgullecen de decir que aquí no hay indios. Es para recordarles a esas mentalidades que todavía quedamos algunos”, disparó apenas comenzó a hablar, mientras explicaba las razones de su puesta de un poncho araucano sobre los hombros. Entonces se escucharon los primeros aplausos. Los segundos serían al mencionar a John Kennedy, “un hijo del sol”.

Fernando Demaría dice hoy que “ahí, en la pampa, quedó implantado un ideal, porque el monumento es una obra que hace reflexionar. Creo que los que pasan por ahí se preguntan qué significa. Esas preguntan requieren una respuesta espiritual, movilizan el espíritu”.

“Creo que es un interrogante espiritual plantado en medio de la pampa y todos los interrogantes espirituales para mí son fructíferos y positivos, activan a las mentes, llegan a las conciencias. Y más ahora que está iluminado de noche”.

Enhiesto e enigmático, el monumento a John F. Kennedy sigue allí, despertando interrogantes a los extraños. Con el paso de los años ya forma parte del paisaje pampeano y se ha convertido en símbolo de Quemú Quemú. Pero para quienes somos de allí y de vez en cuando regresamos a la tierra natal es una referencia ineludible y querida. Al tomar la ruta provincial N° 1 en Catriló, lo empezamos a buscar en el horizonte interminable. Distinguirlo entre los árboles de la gran llanura nos tranquiliza. Verlo, acercarse y llegar significa que hemos llegado, que, al fin, ya estamos en casa.

Celia Chevalier abre la puerta y la seguimos hacia su museo, casa, taller. Antes de ver los cuadros la veo a ella. Camina hacia adelante, los pantalones blancos se mueven y son lo bastante transparentes para que se vea su tanga cola less. Cuando estamos frente a ella y rodeados de sus cuadros ingenuos, lo primero que dice es: «Tengo 67 años».

Celia Chevalier abre la puerta y la seguimos hacia su museo, casa, taller. Antes de ver los cuadros la veo a ella. Camina hacia adelante, los pantalones blancos se mueven y son lo bastante transparentes para que se vea su tanga cola less. Cuando estamos frente a ella y rodeados de sus cuadros ingenuos, lo primero que dice es: «Tengo 67 años».

Tardes atrás me contó

Tardes atrás me contó  Lo único que se me ocurre para explicar la inmediatez es que Miguel Machesich recibe alertas de Google cada vez que aparece algo nuevo sobre Quemú Quemú en la Web.

Lo único que se me ocurre para explicar la inmediatez es que Miguel Machesich recibe alertas de Google cada vez que aparece algo nuevo sobre Quemú Quemú en la Web.

Hace algunos años que tengo el libro en la biblioteca. Pero lo descubrí este fin de semana, gracias a un colega de Chile que me animó a leerlo.

Hace algunos años que tengo el libro en la biblioteca. Pero lo descubrí este fin de semana, gracias a un colega de Chile que me animó a leerlo.

Cada vez que se cambia el ganado de lugar es preciso recorrer muchos kilómetros. En general, la trashumancia maneja distancias largas. Toca atravesar campos, rutas, montañas. No son nómades: tienen su base en un pueblo y desde ahí llevan el ganado a los campos de verano y luego los van a buscar y los arrean hasta los campos de invierno, más bajos y con mejor clima.

Cada vez que se cambia el ganado de lugar es preciso recorrer muchos kilómetros. En general, la trashumancia maneja distancias largas. Toca atravesar campos, rutas, montañas. No son nómades: tienen su base en un pueblo y desde ahí llevan el ganado a los campos de verano y luego los van a buscar y los arrean hasta los campos de invierno, más bajos y con mejor clima.